年中行事とは、毎年季節や特定の時期ごとに行われる行事のことを言います。

呼び方は「ねんちゅうぎょうじ」や「ねんじゅうぎょうじ」。別名、歳時記。

日本では昔から季節ごとに、色々な年中行事やお祭りが行われてきました。その多くは伝統行事として今でも残っています。

古くは中国の文化が日本に伝わり始まりましたが、その後、日本独自の暦や生活習慣により、混ざり合って変化しています。最近では西洋の行事の影響も受けています。

忙しい毎日が続く中、日本の年中行事や伝統文化が見直されてきています。日々の生活に取り入れてみて下さい。

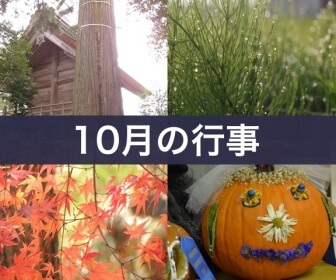

年中行事

日本の年中行事を1月から12月まで一覧でまとめています。

| 二十四節気 | 雑節 |

| 五節句・五節供 | 和風月名 |

1月の年中行事

- 睦月(和風月名)

- お正月の意味や行事

- お正月の食べ物:おせち料理、祝い箸、福茶、お雑煮

- かるた始め

- 松の内

- 鏡開き

- 人日の節句、七草粥

- 小正月、餅花、まゆ玉、どんど祭り(左義長)

- 年末年始の伝統行事、まとめ

- 小寒(二十四節気)

- 大寒(二十四節気)

- 旧正月(1月〜2月)

12月の年中行事

- 師走(和風月名)

- 事納め

- 煤払い、松迎え

- 正月事始め

- クリスマス

- お正月の飾り付け(門松・しめ縄・鏡餅)

- 大晦日

- 年越しそば

- 除夜の鐘

- 年末年始の伝統行事、まとめ

- 大雪(二十四節気)

- 冬至(二十四節気)

暦

暦の解説や歴史、暦の上から縁起の良い日をまとめています。

「満月・新月カレンダー」「六曜カレンダー」「縁起の良い日カレンダー」などを無料ダウンロード&印刷することもできます(PDF)。

その他、暦の上で縁起の良い日をもとに「宝くじを買う日」も選出しています。

| 満月・新月カレンダー | 大安・一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日カレンダー |

| 六曜カレンダー | 宝くじを買う日(※暦をもとに縁起の良い日を選出) |